◎「フレーミング効果と関わりがあるソシュールの言語学とは?」

◎「ビジネスではフレーミング効果をどのように利用できるのか?」

「フレーミング効果を意識し、用いる言葉を選択することが、世界を変えることにつながる」ということもこの記事を読めばわかるようになりますので、ぜひ最後まで読んでほしいと思います。

それでは、まずはこちらの動画からご覧ください。

以下、フレーミング効果とそれにまつわる言語学について詳細に解説していきます。

目次

フレーミング効果を説明する前に…

まずは大まかなイメージを持ってもらうために、具体的な事例から入りたいと思います。

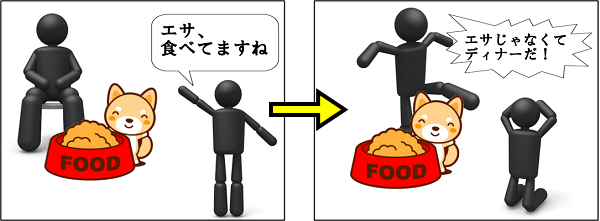

A「おたくの飼ってる動物、よくエサ食べますねぇ」

B「なっ!? エサではありません!うちのウェンディが食べているのは、エサじゃなくてディナーです!!!」

よくありがちな会話ではないでしょうか。この会話で問題になっているのは、飼っているペットが食べているものを「エサ」というのか、「ディナー」というのか、ということです。

この場面では、Bさんは自分のペット(ウェンディ)を寵愛しています。そして自分の飼っているペットが食べているものを「エサ」と言われたことに怒りを覚え、「エサ」という言葉を否定し「ディナー」と訂正しています。

AさんからするといきなりBさんが怒り出して驚いたかもしれません。おそらくBさんの頭には「エサ=マイナス言語/ディナー=プラス言語」という位置づけがあり、愛するペットが食べているものにマイナスイメージを持つ言語を使われたことに憤慨したのです。

(※なんとなくですが、「ディナー」といえば高尚な感じがしますが、「エサ」はそれと比較すると低俗な表現の気がしますよね)

実際、この場面で「エサ」と言おうが「ディナー」と言おうが、それが指示している目の前の状況は何ら変わりません。しかし、その言葉が人に与えるイメージ(プラスorマイナス)は全くもって異なっており、それによって広がる世界観も全く別のものになります。

つまりこのことから“世界観は、用いる言語によって作り出される”ということが言えます。

「エサ」と言えばそれにむさぼりついている世界がイメージされ、「ディナー」と言えば行儀よく食べている世界が想像しやすいです。状況が同じでも、言葉によって広がる世界は大きく変わってきます。

同じように、特定の人を見て「デブ」と言うのか「ぽっちゃり系」と言うのか、「ハゲ」と言うのか「ザビエル風ジェントルマン」と言うのかによっても、生まれる意味合い・世界観が全く異なってくるのです。

フェルディナン・ド・ソシュールの言語論的転回

ここで言語の機能を再確認すると、言語は次の二つの機能をもっています。

②特定の世界観をつくり出す(言語→世界)

①の機能は普通にイメージがわくと思います。

今自分の目の前にあるものを言葉にしてみてください。「机・いす・ボールペン・携帯電話・コーヒーカップ」等、言語にはすでに存在しているものを指し示すという機能があります。

この場合、世界が先に存在していて、言語はその世界にあるものを後から言い当てているだけです。順番で言えば「世界→言語」です。世界にものがあって初めて、言語の機能が役に立つのです。

しかし、ビジネスにおいて特に重要になるのは②です。

先ほどの例のように、言語によって広がる世界観は全然違います。「デブ」と言えば、その人にはマイナスイメージがつけられますが「ぽっちゃり系」と言えば、その人にかわいらしさを含んだ一定のプラスの側面も付加されるのです。

これは①と全く逆の順序で「言語→世界」の順番です。言語を使うことによって初めて、特定の世界観がつくりだされることになります。

この言語の機能を最初に提唱したのが、近代言語学の父といわれるスイスの言語学者、フェルディナン・ド・ソシュールという人物です。

19世紀当時、人々は「世界→言語」として言語の機能を二次的なものとしか捉えていませんでした。しかしソシュールはそのベクトルを完全にひっくり返し、「言語→世界」という機能を唱えたのです。それまでの考え方を180度ひっくり返したことになりますね。

考え方が180度ひっくり返ったことでもっとも有名な出来事は、天動説から地動説へのパラダイムシフトでしょう。

「地球が中心で、その周りを太陽やその他の惑星が回っている」という考えだったものが「いや、実は太陽が中心で、その周りを地球やその他の惑星が回っているんだ」という事実にいきついた出来事です。

これを唱えたのがコペルニクスなので、この考え方の転換は“コペルニクス的転回”といわれます。そして先ほどの言語の世界でのパラダイムシフトは、このコペルニクス的転回をもじって、“言語論的転回”と言われているのです。

フレーミング効果とは?

この言語の②の機能と深く関わってくるのが、心理学でフレーミング効果というものです。

“フレーミング効果”とは「同じ内容の情報でも、用いる言語表現によってそれに対する意思決定が変わってしまう」心理現象のことを言います。

例えば、進学塾の広告の文言として、次のA・B二つの文言があったとします。

B.この塾の生徒の難関大学合格率は90%です。

上のAとBは、情報自体は全く同じ内容です。しかし、Aの文言を見るとその塾に通う気になれず、Bを見るとその塾に通いたくなる人が多いです。Bを見ると「おぉ、すごい高い合格率だ!」と思う一方で、Aを見ると「あれ、不合格者の率多くない?」と思ってしまうのです

これは、人間の脳というのが瞬時に合理的な判断を下すことができないことに起因しています。Bで「合格率が高い」と判断するのであれば、Aでの不合格の率は「低い」と判断するのが合理的判断なのですが、人間の脳は万能ではなく、すぐに合理的な判断ができないゆえにこのような結果になってしまうのです。

フレーミング効果をマーケティングに応用した具体例

そしてこのフレーミング効果は、ビジネスのさまざまな場面で利用されています。

(上の進学塾の例は、内容をわかりやすくするために取り上げたものですが、実際はあまりAのような文言は使わないので実用的ではないと思います)

実用的な例としては、例えば月額制の商品を販売する場面で見ることができます。

B.このサービスは1日あたり200円で利用できます。

AとBは全く同じ情報なのです。ただ、Aの言葉を使うと顧客は「高い」と感じ、Bの言葉を使うと顧客は「安い」と感じることが多く、どちらの言葉を使うかによって売り上げが変わってくるのです。

また、顧客満足度を示すフレーズを決める際にも、フレーミング効果は有効に活用できます。

B.当社サービスは90%ものお客様にご満足いただいております。

Aの文言を使うと「クレームが多い粗悪なサービス」と感じてしまいますが、Bの文言を使えば「顧客満足度が高い優良なサービス」と感じることが多いのです。

このように、同じ内容の情報であっても、用いる言葉が違うことによって顧客の心理や行動が変わります。そして人々の行動が変われば、それによって徐々に世界が動いていくことになります。

そのような意味で「言葉には、人を動かし世界を変えていく力がある」と言えるのではないでしょうか。

なお、メールマガジンの中で不定期に案内している講座では、様々な心理学的知見をビジネスに活かす方法も解説しています。これから自分のビジネスで(自分自身の力で)お金を生み出していきたいということをお考えの場合には、ぜひメルマガでの情報も受け取ってほしいと思います。

⇒メールマガジン登録ページへ